「ポリエステル」「ナイロン」「アクリル」……。 服のタグを見ていると、よく目にするこれらの言葉。これらはすべて“化学繊維”と呼ばれる人工的に作られた繊維です。

当たり前のように着ている洋服ですが、少し立ち止まって考えると

化学繊維って一体どうやって作られているの?

天然素材の綿やウールと何が違うの?

もし化学繊維がなかったら、私たちの生活はどうなってしまうの?

など色々疑問に思うことがありませんか?

今回は、そんな身近なのに意外と知られていない「化学繊維」について、高校生にもわかるように、やさしく・楽しく解説していきます!

1. そもそも化学繊維って何?

化学繊維とは、自然の動植物からではなく、人の手によって人工的に作られた繊維のことです。主に石油を原料にして作られています。

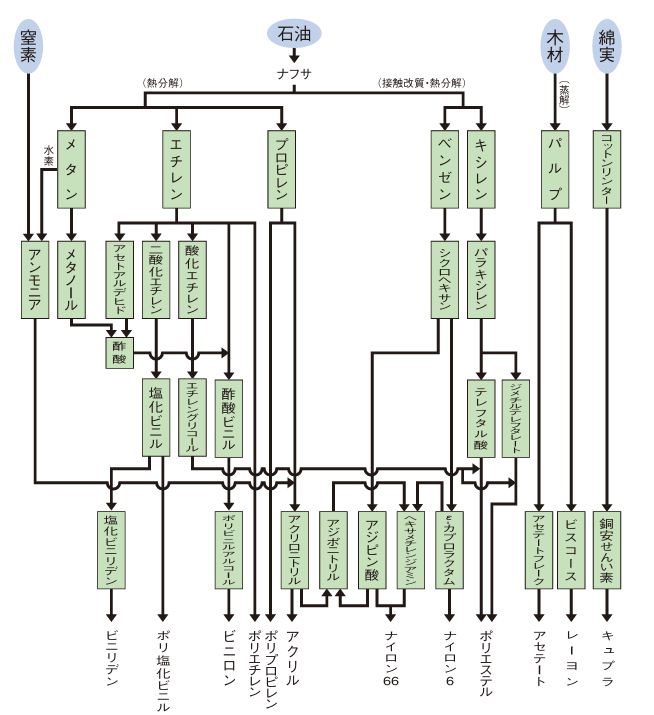

化学繊維には次のようなものがあります:

『化学せんい』(日本化学繊維協会) P60

※緑色の項目は材料で、一番下のビニリデンやキュプラ、ナイロン66などが化学繊維です。

これらは私たちの洋服だけでなく、カーテンやカーペット、リュック、スポーツウェア、さらには医療用の繊維にも使われています。

2. 化学繊維 vs 天然繊維:どう違う?

天然繊維とは、自然界に存在する動植物から取れる繊維です。

たとえば:

- 綿(植物由来)

- 麻(植物由来)

- ウール(羊の毛)

- シルク(蚕の繭)

これらと化学繊維の違いを、見やすい表でまとめてみましょう:

| 特徴 | 天然繊維 | 化学繊維 |

|---|---|---|

| 原料 | ◎(自然由来) | △(石油由来) |

| 吸水性 | ◎(吸いやすい) | △(やや低め) |

| 耐久性 | △(やや弱い) | ◎(丈夫・しわになりにくい) |

| 肌触り | ◎(やわらかい) | ◯(なめらか・加工で調整可) |

| 価格 | △(高めのことも) | ◎(安価・大量生産) |

両者にはそれぞれ良さがあり、一方の短所(△)がもう片方の長所(◎)になっていますよね?

だから、実際の衣服では混ぜて使われることも多いです(例:ポリエステル65%、綿35%)。

コラム:化学繊維別の特徴

📌 化学繊維の特徴・用途・洗濯注意点まとめ

| 繊維名 | 主な用途 | 特徴 | 洗濯・取扱注意 |

|---|---|---|---|

| ポリエステル | 衣料全般、産業資材 | 強い、しわにならない、速乾 | 汚れ物と一緒に長時間洗わない |

| ナイロン | 衣料、産業資材 | 摩擦に強い、軽い、乾きやすい | 白地は日陰干し、低温アイロン |

| アクリル | 衣料、寝具 | ふんわり軽い、保温性 | 手洗い・平干し、低温スチーム |

| ビニロン | 産業資材 | 吸湿性が高い、綿に近い | 乾かしてからアイロン |

| ポリプロピレン | 衣料、産業資材 | 最も軽い、乾きやすい | 熱風乾燥機NG、低温アイロン |

| ポリ塩化ビニル | 衣料、医療用 | 薬品に強い、静電気帯びやすい | 熱湯NG、アイロンNG |

| ポリエチレン | 産業用資材 | 軽くて強い、耐熱性△ | アイロン低温 |

| ポリウレタン | 伸縮性衣料 | よく伸びる、ゴムより劣化しにくい | 漂白剤NG、引っ張りNG |

| レーヨン | 衣料、包装資材 | 吸湿性が高い、発色性◎ | こすらない、固く絞らない |

| キュプラ | 裏地、和服 | やわらかく光沢、染色◎ | 薄地のため優しく洗う |

| リヨセル | 衣料、インテリア | 吸放湿性◎、エコ素材 | 摩擦に注意 |

| アセテート | 衣料、裏地 | 発色・光沢◎、軽い | アセトン溶剤注意 |

| アラミド | 防護資材 | 強力で難燃、耐熱性◎ | 高温作業向け、特殊用途 |

| ポリ乳酸 | 衣料、生活資材 | 生分解性、自然にやさしい | 低温アイロン、日陰干し |

3. 化学繊維の仕組み:分子レベルで見ると?

モノマーが集まってポリマーを作る

化学繊維は、いくつもの小さな分子(モノマー)をつなげて長〜い鎖(ポリマー)にしたものです。

このポリマーを細〜く引き延ばして固めることで、糸状にして繊維ができます。

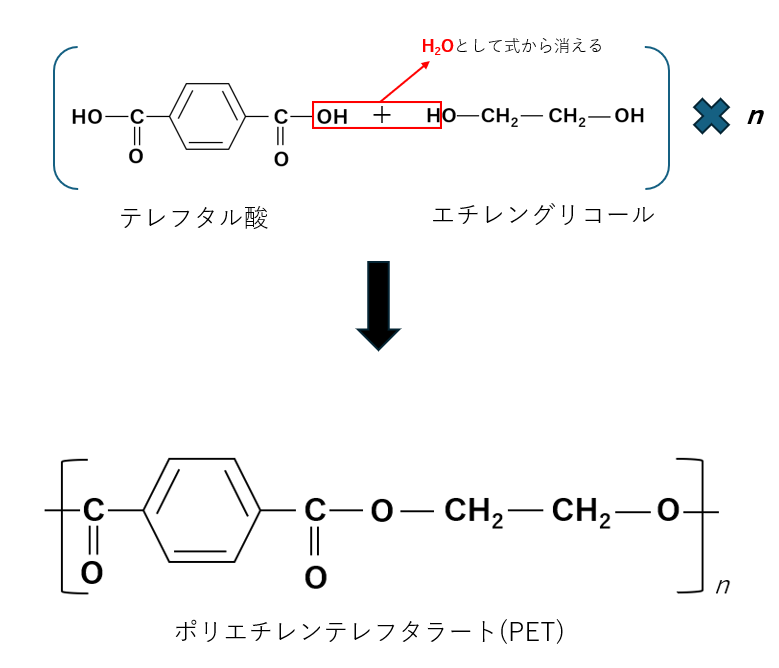

たとえば、ポリエステルは「テレフタル酸」と「エチレングリコール」という2つの化学物質から作られます。これらが反応してポリエチレンテレフタレート(PET)というポリマーになり、それを繊維に加工するわけです。

ポリエチレンテレフタラートの作り方(飛ばしてOK)

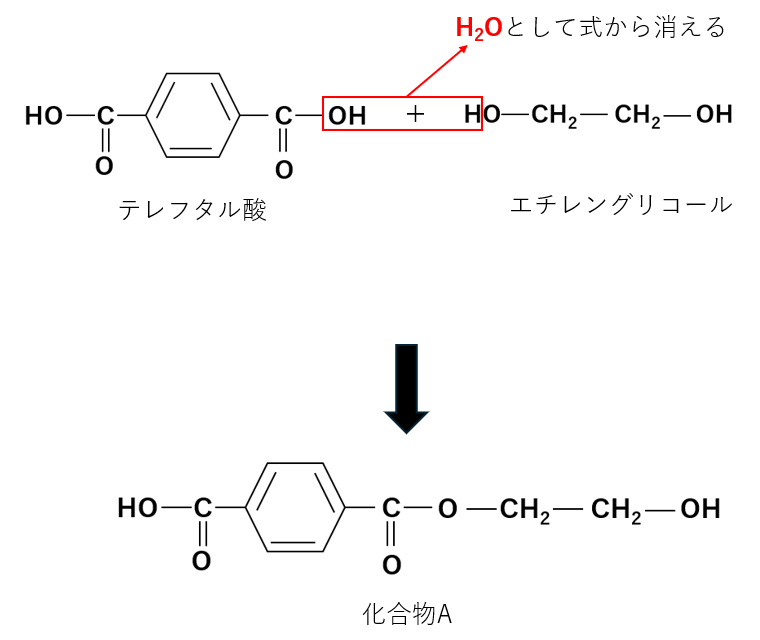

テレフタル酸+エチレングリコール

画像のように、テレフタル酸の右端のOHと、エチレングリコールの左端のHが反応し、水として飛びます。

だから二つを混ぜると化合物Aができます。

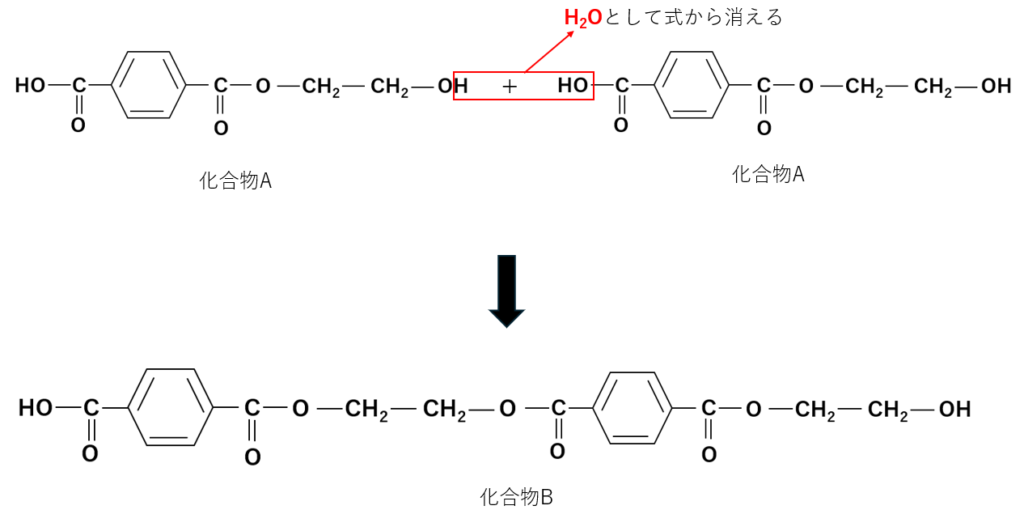

(テレフタル酸+エチレングリコール)×2

今度は化合物Aどうしを足し合わせる、つまり

テレフタル酸 + エチレングリコール + テレフタル酸 + エチレングリコール

を見てみましょう。

こちらでも化合物AどうしのHとOHが反応して水として飛んでいくので、化合物Bのようになります。

だんだんと鎖状(ポリマー)みたいになってきました。

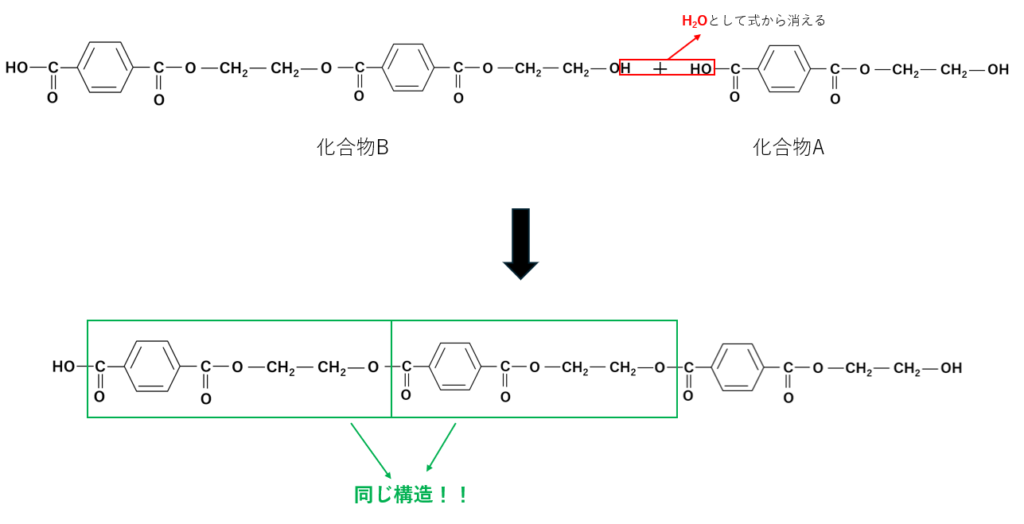

(テレフタル酸+エチレングリコール)×3

こちらは化合物Bと化合物Aを足したもの、つまり

化合物A + 化合物A + 化合物A

= (テレフタル酸 + エチレングリコール) × 3

になっています。

化合物BのHと化合物AのOHが反応して水として飛んでいき、下の化合物が出来上がります。

この出来上がった化合物を見てみると、緑で囲った枠の中の構造は全く同じだということが分かります!

結局、テレフタル酸とエチレングリコールがたくさんあると、PETになる!

これまでの例から類推すると、テレフタル酸とエチレングリコールがたくさんあれば、緑枠の構造が繰り返したくさん連なっている化合物ができますよね?

それがポリマーであり、今回の場合はPETになります!

4. 化学繊維の作り方:どうやって服になるの?

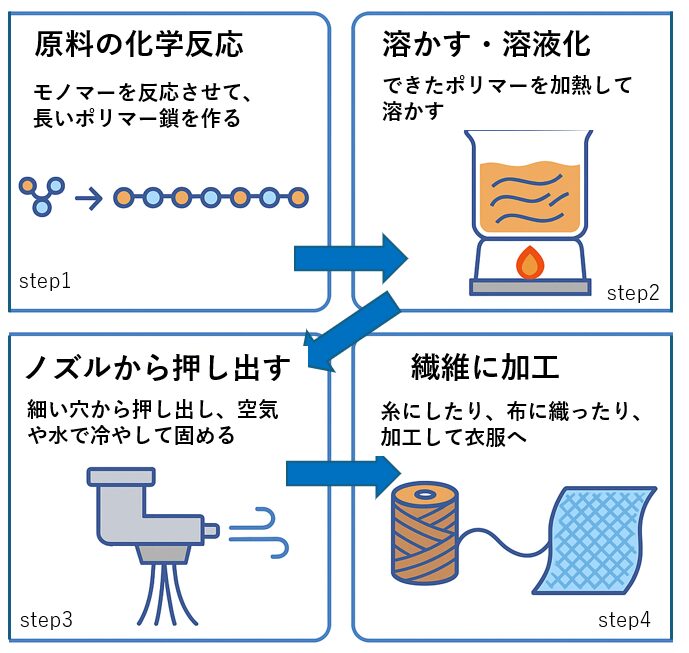

化学繊維の一般的な作り方は、次のようなステップです:

- 原料の化学反応(重合反応):小さな分子を反応させて長いポリマー鎖を作る。

- 溶かす・溶液化:できたポリマーを加熱して溶かす。

- ノズルから押し出す(紡糸):細い穴から押し出し、空気や水で冷やして固める。

- 繊維に加工:糸にしたり、布に織ったり、加工して衣服へ

PETボトルのリサイクルから服を作る「再生ポリエステル」も、実はこの工程で作られています。素材の開発など、環境負荷を減らす取り組みも進められています。

5. 化学繊維がなかったらどうなる?

もしこの世界に化学繊維がなかったら、どうなるでしょう?

- スポーツウェアはびしょびしょで乾かない!

- 洋服は高くて、頻繁に買えない!だからオシャレもしにくい!!

- 車のシート、カーテン、寝具も全部天然素材……値段が跳ね上がる!

- ペットボトルをリサイクルして服にする技術も消える

つまり、化学繊維は現代の快適で便利な生活に欠かせない存在なのです。

特にファッションに敏感な現代では、化学繊維の持つ「丈夫さ」「低コスト」「機能性のカスタマイズ」などの特徴が非常に重要です。

6. 化学繊維のデメリット:忘れてはいけない側面も

化学繊維にはたくさんの利点がありますが、もちろん欠点も存在します。

個人の使用におけるデメリット

- 吸水性・通気性が低め:汗を吸いにくく、ムレやすいことがあります。

- 静電気が起きやすい:特に冬場はバチッと不快な静電気が発生することも。

- 熱に弱いものがある:アイロンの高温で変形することもあるので注意が必要です。

社会的・環境的なデメリット

- マイクロプラスチック問題:洗濯のたびに繊維の一部が流出し、海洋汚染につながることがあります。

- 原料が石油:限りある資源を使っており、環境への負荷が指摘されています。

- リサイクルの難しさ:一部は再利用できても、完全な循環型社会にはまだ遠いのが現状です。

7. おわりに:服のタグを見るのが楽しくなるかも?

化学繊維は、私たちの生活を裏で支えてくれているとても重要な”もの”ということがお分かりいただけたと思います。

次に服を買うときや洗濯するとき、ぜひタグを見てみてください。何気なく見ていた「ポリエステル〇〇%」「ナイロン〇〇%」などの表示が、ほんのちょっと面白く見えるかもしれません。

化学繊維の仕組みや重要性を知ることで、私たちが「何を選ぶか」がもっと意味を持つようになります。

参考文献

2.『鎌田の有機化学の講義』 (著者:鎌田 真彰)